УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО КУРСУ

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО» ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В

АКАДЕМИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ТОМ 1

ЛЕКЦИЯ 1

Основы государственного управления и государственной службы в Российской Федерации.

По графику 3. Срок (16.09. 2025)

1.Гражданская служба как публично-правовой, организационный и социальный институт. Нормативно-правовая база гражданской службы.

1. Государственная служба как деятельность и как публично-правовой институт.

Как деятельность – ГС - процесс обеспечения исполнения полномочий органов гос.власти и управления.

Закон определяет ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ как профессиональную служебную деятельность граждан на должностях ГС, направленная на обеспечение

- обороноспособности и безопасности гос-ва

- защиту прав и свобод человека и гражданина

- борьбу с преступностью

- обеспечение деятельности органов гос.власти

за вознаграждение из средств гос.бюджета.

Как институт – ГС – (элемент системы гос.упр-я) институт ведения публичных дел, реализации законов и функций государства.

Как институт госслужба выполняет определенные функции и имеет определенную специфику.

- строго подзаконный характер- институт исполнения законов

- полномочия госслужбы как института носят вторичный (третичный) характер

- любой гражданин имеет право равного доступа к госслужбе ( Николай 1)

- подконтрольность обществу - открытость, доступность для общественного контроля ( обращения 59 закон, через политиков, общественный совет при госорганах - поф.площадка специалистов, заинтересованных в работе того или иного госоргана)

Функции института госслужбы:

1. Текущее управление делами государства.

2. Обеспечение деятельности всех ветвей власти.

3. Исполнение законов, обеспечение исполнения законов.

Задача госслужбы –правоприменение (применение закона к конкретной ситуации)

4. Правовое регулирование подзаконное отдельных сфер общественной жизни.

2. Основные модели организации государственной службы в зарубежных странах.

Выделяются 4 модели государственной гражданской службы: централизованная закрытая модель, реализуемая в унитарном государстве; относительно децентрализованная закрытая модель, реализуемая в федеративном государстве; относительно децентрализованная открытая модель, реализуемая в унитарном государстве; де-централизованная открытая модель, реализуемая в федеративном государстве

1. "Закрытая" модель государственной гражданской службы (сфомирована в большинстве стран континентальной Европы – Франция ).

Характеристика признаков:

1) Субординационная организация системы государственной службы, подробная нормативная регламентация компетенции каждого уровня государственной служ-бы.

2) "Закрытая" система подбора кадров на государственную гражданскую служ-бу.

3) Высокий правовой и социальный статус государственного служащего, при котором должностной рост, заработная плата и льготы в основном зависят от стажа государственной службы и занимаемой должности.

4) Сложная процедура увольнения государственного гражданского служащего. Французская модель государственной гражданской службы – дополнительные черты:

1) Высокий уровень централизации, характеризующийся жестким контролем из центра за деятельностью государственных служащих в провинциях;

2) Конкурсная система отбора кадров для государственной гражданской службы3) Элитарность государственной службы, которая при конкурсной системе отбора поддерживается за счет "образовательной монополии" нескольких учебных заведений на подготовку государственных служащих;

2. "Открытая" модель государственной гражданской службы (англосакские страны - Великобритания):

1) Отсутствие четко организованной системы нормативного правового регулирования служебных отношений.

2) Открытая конкурсная система набора кадров на государственную гражданскую службу.

3) Зависимость оплаты труда и должностного роста от результатов работы государственного гражданского служащего.

4) Упрощенная процедура увольнения. Великобритания: в 1854 унификация системы государственной службы (введены три класса служащих – администраторы, исполнители и клерки),. Завершением реформы можно считать введение в 1870 году открытых конкурсных экзаменов, С 1979 года премьер-министр М. Тэтчер начала административную реформу21 с сокращения расходов министерств и ведомств, в том числе и за счет увольнения части государственных служащих. В 1988 году была сформулирована программа "Следующие шаги", в соответствие с которой все правительственные учреждения были разделены на центры формирования политики и учреждения, исполняющие решения, которые были преобразованы в неправительственные организации (QUANGO), работающие с центрами формирования политики на основе договоров. Выбор QUANGO, наиболее подходящей для исполнения решения, осуществляется, как правило, на конкурсной основе. США - Характерные черты модели государственной гражданской службы в США:

1) Высокая роль политических назначений в системе государственной гражданской службы.

2) Наличие "системы заслуг"; зависимость оплаты труда и продвижения по службе от результатов работы государственного гражданского служащего.

3) Упрощенные процедуры увольнения государственных гражданских служащих.

4) Высокая децентрализация системы государственной службы, что связано с наличием и федеральной государственной службы, и государственной службы субъектов федерации (законы субъектов федерации о государственной службе совпадают в общих чертах друг с другом и с законами федерации).

5) Дифференциация в системе государственной гражданской службы: существуют публичные служащие, под которыми понимаются все работающие по найму в учреждениях США, правительственные служащие – высшие политические назначенцы, гражданские служащие – профессиональные не-сменяемые чиновники, составляющие до 60% госслужащих.

Учитывая исторические корни русской государственной службы, а также традиционную близость правовых систем России, Германии, Франции есть основания полагать, что для нашей страны наиболее оптимален вариант системы государственной службы континентального образца (стабильность государственной службы, высокий социальный статус государственного служащего, сложная процедура увольнения) и отдельные элементы англосаксонской модели (открытость государственной службы, внедрение конкурсного механизма подбора кадров).

3. Система государственной службы в Российской Федерации.

ФЗ-58 от 27 мая 2003 г. «О системе ГС РФ»

1.Система государственной службы включает в себя следующие виды государственной службы:

- государственная гражданская служба- вид государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан на должностях государственной гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации.

- военная служба - вид федеральной государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан на воинских должностях в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских (специальных) формированиях и органах, осуществляющих функции по обеспечению обороны и безопасности государства. Таким гражданам присваиваются воинские звания.

- правоохранительная служба - вид федеральной государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан на должностях правоохранительной службы в государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина. Таким гражданам присваиваются специальные звания и классные чины.

2. Государственная гражданская служба подразделяется на федеральную государственную гражданскую службу и государственную гражданскую службу субъекта Российской Федерации.

Федеральная государственная гражданская служба - профессиональная служебная деятельность граждан на должностях федеральной государственной гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов и лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации.

Государственная гражданская служба субъекта Российской Федерации - профессиональная служебная деятельность граждан на должностях государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий субъекта Российской Федерации, а также полномочий государственных органов субъекта Российской Федерации и лиц, замещающих государственные должности субъекта Российской Федерации.

3. Военная служба и правоохранительная служба являются видами федеральной государственной службы.

Другие виды федеральной государственной службы устанавливаются путем внесения изменений и дополнений в настоящий Федеральный закон.

4.Правовое регулирование и организация федеральной государственной гражданской службы находятся в ведении Российской Федерации. Правовое регулирование государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а ее организация - в ведении субъекта Российской Федерации.

4. Взаимосвязь государственной и муниципальной службы.

Муниципальная служба не входит в систему ГС!

- Единство основных квалификационных требований к должностям гс и должностям муниципальной службы (мс),

- Единство ограничений и обязательств при прохождении службы,

- Единство требований к проф подготовке, переподготовке и повышению квалификации гс и мс,

- Учет стажа мс при исчислении стажа гс и наоборот,

- Соотносительность основных условий оплаты труда и соц гарантий гс и мс,

- Соотносительность осн условий гос пенсионного обеспечения граждан, проходивших гс, и граждан, проходивших мс.

5. Государственный служащий: содержание понятия, признаки.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЛУЖАЩИЙ - гражданин РФ, исполняющий в порядке, установленном законодательством, обязанности по государственной должности государственной службы за вознаграждение, выплачиваемое за счет средств бюджета.

На Государственную службу. не распространяется действие ТК, за исключением вопросов, не урегулированных нормами ФЗ (например – механизмы реализации соц.гарантий, процедуры решения трудовых споров, а именно: как, например, организовать комиссию)

Три основных признака гос.служащего:

- гражданство как принадлежность к данному государству, юридическая и политическая связь с ним;

соответствующих должностных обязанностей;

- получение денежного вознаграждения за счет средств государственного бюджета как единственный источник дохода.

6. Нормативно-правовое обеспечение института гражданской государственной службы в России.

Правовой институт государственной службы – это совокупность норм, регулирующих порядок возникновения и прекращения государственно-служебных отношений, порядок прохождения службы, права и обязанности, поощрения и ответственность служащих. По своей природе институт службы является комплексным, состоящим из норм различных отраслей права – административного, трудового, пенсионного, финансового, муниципального и т.д.

Законодательство о государственной службе Российской Федерации состоит из следующих источников:

- конституционных положений (в том числе об отнесении федеральной службы к предметам ведения Федерации, а службы субъектов – к предметам совместного ведения);

- федеральных законов о государственной гражданской службе, военной службе, положений законов и иных актов о милиции и иных правоохранительных органах (в части службы);

- «О системе государственной службы РФ» (от 27.05.2003 № 58-ФЗ) — определяет основные понятия и принципы госслужбы и вводит её разделение на три вида: государственная гражданская служба, правоохранительная служба, военная служба;

- «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ) — детально регулирует вопросы государственной гражданской службы, включая запреты и ограничения, а также порядок трудоустройства. Вопросы, связанные с осуществлением деятельности госслужащими, не охваченные этим законом, регулируются общероссийским трудовым законодательством.

- указов Президента РФ (о реестрах должностей и др.);

- постановлений Правительства РФ;

- уставов (конституций) субъектов РФ;

- законов и иных нормативных актов субъектов РФ о гражданской службе субъектов РФ.

Регулирование отношений, связанных с гражданской службой, осуществляется, кроме того, нормативными правовыми актами государственных органов.

7. Принципиальные различия трудового и административно-служебного законодательства в Российской Федерации.

аргументы в пользу применения специального законодательства о госслужбе, а не законодательства о труде приводились С. Поляковым, который указывал, что: 1) в служебных правоотношениях работодателем является государство в лице государственных органов, которое и устанавливает основные условия государственной службы; 2) государственные органы создаются для решения задач и реализации функций государства; 3) правовой статус государственного служащего содержит обязанность государства перед личностью, т. е. признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина являются обязанностью государственных служащих; 4) особый характер служебной деятельности определяет и сам процесс службы ("труда служащих"). Используя в своих рассуждениях принятые судебные решения по конкретным делам, С. Поляков приходил к справедливому выводу о том, что приоритета норм трудового права над нормами о государственной службе быть не может, т. к. в них не совпадает предмет регулирования и они действуют в разных сферах [3].

Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (ред. от 14.02.2010, далее - Закон о государственной гражданской службе) более четко устанавливает приоритет специального законодательства о государственной гражданской службе над нормами трудового права, определяя, что последние применяются к отношениям, связанным с гражданской службой, лишь в части, Законом о государственной гражданской службе не урегулированной (ст. 73).

Таким образом, если один и тот же аспект организации труда гражданских служащих урегулирован и в трудовом, и в административном законодательстве, должны применяться нормы последнего; нормы же трудового права применяются, только если законодательство о государственной службе вообще не регулирует данный вопрос.

В самом деле, ст. 5 ТК РФ устанавливает: "Нормы трудового права, содержащиеся в иных федеральных законах, должны соответствовать настоящему Кодексу. В случае противоречий между настоящим Кодексом и иным федеральным законом, содержащим нормы трудового права, применяется настоящий Кодекс. Если вновь принятый федеральный закон, содержащий нормы трудового права, противоречит настоящему Кодексу, то этот федеральный закон применяется при условии внесения соответствующих изменений в настоящий Кодекс".

Статья 73 Закона о государственной гражданской службе, в свою очередь, гласит: "Федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы трудового права, применяются к отношениям, связанным с гражданской службой, в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом".

Таким образом, в данном случае мы имеем дело с коллизией двух коллизионных норм (коллизия коллизий). Соответственно, ссылка ни на одну из них сама по себе не может рассматриваться аргументом в пользу признания приоритета той или другой и для разрешения вопроса необходимо воспользоваться общими правилами разрешения коллизий: 1) если противоречат друг другу акты одного и того же органа, но изданные в разное время, то применяется последний по принципу, предложенному еще римскими юристами: "Позже изданный закон отменяет предыдущий во всем том, в чем он с ним расходится"; 2) если расходятся общий и специальный акты одного уровня (коллизии по горизонтали), то применяется последний, если разного уровня (коллизии по вертикали), то общий [12, с. 471].

Кодекс или другой федеральный закон

В рассматриваемом случае конкурируют акты одного уровня: Кодекс, который является федеральным законом, и просто федеральный закон. Закон о государственной гражданской службе является специальным по отношению к ТК РФ и, несмотря на то что изменения в ст. 11 ТК РФ были внесены позже, имеет приоритет, следовательно, приоритет имеет и законодательство о государственной гражданской службе.

Здесь можно также отметить, что некоторые ученые придерживаются мнения, что, собственно, и сам Трудовой кодекс РФ, если это толковать систематически, говорит о приоритете специального законодательства о государственной и муниципальной службе над общими нормами ТК РФ.

С. Ю. Фабричный на этом основании делает следующий вывод: "...для понимания вопроса о соотношении общих норм трудового права со специальными нормами о труде государственных служащих важное значение имеет содержание ст. 251 "Особенности регулирования труда" ТК РФ. Эта статья устанавливает, что особенности регулирования труда - это нормы, частично ограничивающие применение общих правил по тем же вопросам либо предусматривающие для отдельных категорий работников дополнительные правила.

Отсюда можно сделать вывод, что специальное законодательство о труде государственных и муниципальных служащих может содержать нормы, устанавливающие те или иные особенности прохождения службы, имеющие большую юридическую силу, нежели нормы Трудового кодекса, который, в свою очередь, превалирует над федеральными законами, содержащими общие (но не особенные) правила регулирования трудовых отношений".

Закон о государственной гражданской службе значительно увеличил количество административно-правовых норм, регулирующих отношения в данной сфере, он напрямую регулирует профессиональную служебную деятельность гражданских служащих. Как верно отмечает в связи с этим А. В. Гусев, "воздействие трудового права на регулирование государственной службы остается", но его характер и направления изменились. "До реформы трудовое право было основным и непосредственным регулятором труда на гражданской службе, теперь же оно становится своеобразной донорской, материнской отраслью”.

Таким образом, современное воздействие трудового законодательства на отношения государственной гражданской службы следует охарактеризовать как субсидиарное. Заимствованные нормы становятся элементом отрасли права, из которой они заимствованы для урегулирования нетипичных, более сложных по своей структуре отношений, в частности государственно-служебных.

8. реформирования государственной службы в современной России.

Основные направления реформы ГС в РФ:

1. Политическое - взаимосвязь органов ГВ с гражданами, понимание и поддержку ими их действий; если ГС не будет способствовать преодолению власти от народа, не будет обеспечивать должное уважение власти, то окажутся напрасными все усилия по ее созданию. 2. Организационное - совершенствование государственного аппарата посредством его структурной модернизации. Обеспечения гласности и публичности деятельности, строгого соблюдения законности, ограничения бюрократизма, коррупции и других негативных явлений.

3. Инновационное - использования достижений науки и мирового опыта, применение современных информационных средств, ибо в противном случае Российское государство может не дожить до его окончания.

4. Экономическое - обоснование и контроль финансовых и иных материальных затрат на различные уровни и виды ГС РФ, определение численности и нормативов издержек по различным государственным должностям.

5. Нормативное - разработка проектов и практическая реализация нормативных правовых актов и методических материалов, обеспечивающих рациональное функционирование ГС РФ. 6. Кадровое - проведение конкурсных отборов и аттестаций государственных служащих, планирование и осуществление их карьеры.

7. Аналитическое - организация и координация научных исследований в области ГС РФ, формирование и использование информационной сети ГС РФ, разработка и освоение критериев рациональности и эффективности ГС РФ, необходима постепенная постоянная информация о том, что происходит в государственном аппарате, как он функционирует, какое оказывает влияние на жизнедеятельность общества.

9. Становление государственной службы в допетровской России (X – XVII вв.)

Образование централизованного государства 15 в. Иван 3. Возникает потребность в проф.аппарате управления, т.к.больше гос функций становится( соц.функция, градостроительство, регулирование экономики)

Приказная система Иван 4. Проф госслужба: дьяки, подьячьи.

Система гос.службы до конца 17. века - принцип местничества.

1682 г. Федор Алексеевич отмена местничества.

На смену местничества приходит принцип выслуги - служебной пригодности.

10. Основные направления реформы государственной службы в России Петром I.

1722 " Табель о рангах" Петр 1

Выделяет гражд.,статскую.,военную службу. Устанавливается соответствие чинов, правило: получить след.чин можно только послужив педыдущий.

Вводит строгую регламентацию служебной деятельности. (правила- как исполнять свои обязанности)

Гос.службу Петр 1 сделал обязательной и регулярной ( постоянной) для всех дворян.

11. Основные этапы развития института государственной службы в России XVIII-XX вв.

Сер. 18 в. Петр 3,

1762 г.освободил бояр от обязательной службы.

19 в. Систематизация гос.службы.

Александр 1 попытка ввести квалификационный экзамен, квалификационные требования

Николай 1.

Законодательно закрепляет основания для отставки (раньше была воля государства или собственное желание): за преступление, по старости, за долги, по состоянию здоровья. Занимается этим Сенат.

Допускает до госслужбы не только дворян - но и мещан.

Личное дворянство 8 чин, 5 потомственное.

Возросло кол-во людей, выслужившихся до дворян.

Мелкая бытовая коррупция на местах ( министерства, канцелярии) мещане н замотивированы на госслужбу, поэтому взятки.

При Александре 2 появляются Земства- прообраз муниципальной службы.

В послереволюционный период отменена госслужба.

1993 г.восстановление института госслужбы при Ельцине.

1995 г. ФЗ 119 об основах госслужбы РФ действовал до 2003 г.- закон утратил силу.

Нынешнее законодательство о госслужбе разработано в 2003-2005 гг.

2003. О системе госслужбе РФ 38 ФЗ

2004 О гос. гражд службе РФ 79 ФЗ

2005 г. Вступил в силу, +Указы Президента

Соответствующие законы были приняты позднее в субъектах федерации.

12. Основные принципы построения и функционирования системы государственной службы в Российской Федерации.

1.Основными принципами построения и функционирования системы государственной службы являются:

1)федерализм, обеспечивающий единство системы государственной службы и соблюдение конституционного разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

2) законность;

3) приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное действие, обязательность их признания, соблюдения и защиты;

4) равный доступ граждан к государственной службе, владеющих государственным языком Российской Федерации, к гражданской службе и равные условия ее прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами гражданского служащего;

5) единство правовых и организационных основ государственной службы, предполагающее законодательное закрепление единого подхода к организации государственной службы;

6) взаимосвязь государственной службы и муниципальной службы;

7) открытость государственной службы и ее доступность общественному контролю, объективное информирование общества о деятельности государственных служащих;

8) профессионализм и компетентность государственных служащих;

9) защита государственных служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную служебную деятельность как государственных органов и должностных лиц, так и физических и юридических лиц.

2. Реализация принципов построения и функционирования системы государственной службы обеспечивается федеральными законами о видах государственной службы. Указанными федеральными законами могут быть предусмотрены также другие принципы построения и функционирования видов государственной службы, учитывающие их особенности.

При классификации принципов госслужбы целесообразно выделить три группы принципов: конституционные, организационные и вспомогательные. Конституционные обусловлены положениями Конституции. Организационные – отражают механизм построения и функционирования госслужбы, госаппарата и его звеньев, разделения управленческого труда, обеспечения эффективной административной деятельности в госорганах.

Из девяти принципов первые 4 конституционные, остальные 5 – организационные.

13. Классификация должностей государственной гражданской службы.

1. Должности гражданской службы подразделяются на категории и группы.

2. Должности гражданской службы подразделяются на следующие категории:

1) руководители - должности руководителей и заместителей руководителей государственных органов и их структурных подразделений (далее также - подразделение), должности руководителей и заместителей руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, должности руководителей и заместителей руководителей представительств государственных органов и их структурных подразделений, замещаемые на определенный срок полномочий или без ограничения срока полномочий;

2) помощники (советники) - должности, учреждаемые для содействия лицам, замещающим государственные должности, руководителям государственных органов, руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и руководителям представительств государственных органов в реализации их полномочий и замещаемые на определенный срок, ограниченный сроком полномочий указанных лиц или руководителей;

3) специалисты - должности, учреждаемые для профессионального обеспечения выполнения государственными органами установленных задач и функций и замещаемые без ограничения срока полномочий;

4) обеспечивающие специалисты - должности, учреждаемые для организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, хозяйственного и иного обеспечения деятельности государственных органов и замещаемые без ограничения срока полномочий.

3. Должности гражданской службы подразделяются на следующие группы:

1) высшие должности гражданской службы;

2) главные должности гражданской службы;

3) ведущие должности гражданской службы;

4) старшие должности гражданской службы;

5) младшие должности гражданской службы.

4. Должности категорий "руководители" и "помощники (советники)" подразделяются на высшую, главную и ведущую группы должностей гражданской службы.

5. Должности категории "специалисты" подразделяются на высшую, главную, ведущую и старшую группы должностей гражданской службы.

6. Должности категории "обеспечивающие специалисты" подразделяются на главную, ведущую, старшую и младшую группы должностей гражданской службы

14. Поступление на государственную гражданскую службу (конкурс).

Во всех остальных случаях поводится конкурс. Конкурс проводиться при наличии 2 и более участников.

При проведении конкурса выделяются 2 осн. этапа: подготовительный этап и сам конкурс.

Подготовительный этап:

- публикация инф о вакансии (как минимум 1 печат. изд, интернет на сайте госоргана и на резерв.гов);

- в теч 21 дня после публикации объявления идет прием документов;

- справки, труд книжка, заявление, документы об образовании, доступ к гостайне, если есть, декларация за год о доходах (доходы, имущество, обязательства имущественного характера),

- не позднее чем за 15 дней претенденты извещаются о дате, месте конкурса и т.д.

- готовится акт представителя - нанимателя, в котором назначается дата поведения конкурса и состав конкурсной комиссии: - представитель нанимателя или лицо им уполномоченное,

- юрист;

- представитель кадровой службы (руководитель кадровой службы, как правило)

-непосредственный руководитель подразделения, где открыта вакансия

- независимый эксперт (как правило преподаватели ВУЗов, научной сферы - 1/4 часть комиссии);

-представитель нанимателя имеет право включить кого хочет в состав комиссии.

Средний состав комиссии от 6 до 8.

Конкурс:

- тестирование на знание законодательства ( по трем блокам : Конст законодательство, законодат о госслужбе, профильное законодательство 50-100 вопросов);

- собеседование с непосредственным руководителем ( нач отд, дир рук., дир упр) ( зачем пришли, стрессоустойчивость и т.д.);

- госорганы могут назначать другие собеседования ( с психологом на стрессоустойчивость, умение держаться и т.д.; с упр.безопасности);

- могут поводить проверку рефератом ( дома пишется реферат на заданную тему, поверяется на комиссии);

- могут задать эссе, которое на месте пишется.

- комиссия задает вопросы сколько считает нужно

- кворум - 2/3 комиссии должны заседать;

- решение принимается большинством голосов 50%+ 1 ( поднятие рук, балльная оценка)

Комиссия имеет право :

- признать победителем одного из претендентов,

- может объявить, что победителей нет. ( в этом случае 2-3 месяца еще будет висеть вакансия)

- назначить испытательный срок от 3 мес до 5 мес;

- принять решение о включение в кадровый резерв того, кто не прошел конкурс.

Решение конкурсной комиссии это формальное основание для совершения двух юридически значимых действий:

- издание акта представителя нанимателя о назначении на должность победителя

- заключение с победителем служебного контракта

Указ 112 П РФ

15. Замещение должностей государственной гражданской службы вне конкурса.

В соответствии с ФЗ устанавливается 6 оснований, при которых конкурс не проводится или может не проводиться:

- при заключении срочного служебного контракта (помощники, советники, некоторые высшие руководители, временное замещение должности);

- назначение из кадрового резерва, т.к.кадровый резерв формируется на основе конкурса

- если назначение на должность категории руководители осуществляет Президент или Правительство (руководитель, зам рук Администрации Президента, зам мнистра контроль которых осущ Президент, руководителе служб и агентств, кот руководит П)

- при переводе (ст.28 ч. 2. Гражданскому служащему, который по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением не может исполнять должностные обязанности по замещаемой должности гражданской службы, предоставляется соответствующая его квалификации и не противопоказанная по состоянию здоровья иная должность гражданской службы; также ст.31 ч.1. При сокращении должностей гражданской службы или упразднении государственного органа государственно-служебные отношения с гражданским служащим продолжаются в случае предоставления гражданскому служащему, замещающему сокращаемую должность гражданской службы в государственном органе или должность гражданской службы в упраздняемом государственном органе, с его письменного согласия иной должности гражданской службы в том же государственном органе или в государственном органе, которому переданы функции упраздненного государственного органа, либо в другом государственном органе)

- на усмотрение представителя нанимателя конкурс может не поводиться при назначение на должности, предполагающие доступ к гостайне; на младшую группу должностей, если лицо поступает на гс впервые.

Во всех остальных случаях поводится конкурс. Конкурс проводиться при наличии 2 и более участников.

16. Служебный контракт: понятие, стороны, форма и структура.

Служебный контракт - соглашение между госслуж и представителем нанимателя ( форма утверждена указом П)

Срочный 1-5 лет - искл из правил

Бессрочный – правило

Служебный контракт – это соглашение между представителем нанимателя и гражданином, поступающим на гражданскую службу, или гражданским служащим о прохождении гражданской службы и замещении должности гражданской службы, по которому представитель нанимателя обязуется предоставить гражданину, поступающему на гражданскую службу, возможность прохождения гражданской службы, а также предоставить указанному гражданину или гражданскому служащему возможность замещения определенной должности гражданской службы, обеспечить им прохождение гражданской службы и замещение должности гражданской службы в соответствии с Федеральным законом №79-ФЗ, другими законами и иными нормативными правовыми актами о гражданской службе, своевременно и в полном объеме выплачивать гражданскому служащему денежное содержание и предоставить ему государственные социальные гарантии, а гражданин, поступающий на гражданскую службу, при заключении служебного контракта о прохождении гражданской службы и замещении должности гражданской службы и гражданский служащий при заключении служебного контракта о замещении должности гражданской службы обязуются исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом и соблюдать служебный распорядок государственного органа.

В служебный контракт включаются:

1. права и обязанности сторон;

2. фамилия, имя, отчество гражданина или гражданского служащего и наименование государственного органа (фамилия, имя, отчество представителя нанимателя);

3. существенные условия служебного контракта:

- наименование замещаемой должности гражданской службы с указанием подразделения государственного органа;

- дата начала исполнения должностных обязанностей;

- права и обязанности гражданского служащего, должностной регламент;

- виды и условия медицинского страхования гражданского служащего и иные виды его страхования;

- права и обязанности представителя нанимателя;

- условия профессиональной служебной деятельности, компенсации и льготы, предусмотренные за профессиональную служебную деятельность в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях;

- режим служебного времени и времени отдыха (в случае, если он для гражданского служащего отличается от служебного распорядка государственного органа);

- условия оплаты труда (размер должностного оклада гражданского служащего, надбавки и другие выплаты, в том числе связанные с результативностью его профессиональной служебной деятельности), установленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;

- виды и условия социального страхования, связанные с профессиональной служебной деятельностью.

4. могут предусматриваться такие условия как:

- испытание при поступлении на гражданскую службу;

- неразглашение сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, и служебной информации, если должностным регламентом предусмотрено использование таких сведений;

- обязанность лица проходить гражданскую службу после окончания обучения в образовательном учреждении профессионального образования не менее установленного договором на обучение срока, если обучение осуществлялось за счет средств соответствующего бюджета;

- показатели результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего и связанные с ними условия оплаты его труда;

- иные условия, не ухудшающие положения гражданского служащего по сравнению с положением, установленным настоящим Федеральным законом, другими законами и иными нормативными правовыми актами.

5. ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если заключен срочный служебный контракт, то в нем указываются срок его действия и обстоятельства, послужившие основанием для заключения срочного служебного контракта.

Служебный контракт заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами.

Один экземпляр служебного контракта передается гражданскому служащему, другой хранится в его личном деле.

Выделяют два вида служебных контрактов:

1. служебный контракт на неопределенный срок;

2. срочный служебный контракт, который может быть заключен на срок от одного года до пяти лет.

Срочный служебный контракт заключается в случаях, когда отношения, связанные с гражданской службой, не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом категории замещаемой должности гражданской службы или условий прохождения гражданской службы в следующих случаях:

«1) замещения отдельных должностей гражданской службы категории «руководители», а также должностей гражданской службы категории «помощники (советники)»;

2) замещения должности гражданской службы на период отсутствия гражданского служащего, за которым в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами сохраняется должность гражданской службы;

3) замещения должности гражданской службы после окончания обучения гражданином, заключившим договор на обучение в образовательном учреждении профессионального образования с обязательством последующего прохождения гражданской службы;

4) замещения должности гражданской службы в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, иных представительствах Российской Федерации и представительствах государственных органов, находящихся за пределами территории Российской Федерации;

5) замещения должности гражданской службы в государственном органе, образованном на определенный срок или для выполнения определенных задач и функций;

6) замещения временной должности гражданской службы или должности гражданской службы на период временного отсутствия гражданского служащего по соглашению сторон служебного контракта;

7) замещения должности гражданской службы, по которой частью 14 статьи 50 настоящего Федерального закона установлен особый порядок оплаты труда;

8) в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами»

(часть 4 статьи 25 Федерального закона №79-ФЗ).

Согласно части 5 статьи 25:

«С гражданским служащим, замещающим должность гражданской службы на основании служебного контракта, заключенного на неопределенный срок, и достигшим возраста 60 лет, указанный служебный контракт перезаключается на срочный служебный контракт на срок от одного года до пяти лет».

Статья 33 Федерального закона №79-ФЗ называет общие основания прекращения служебного контракта, освобождения от замещаемой должности гражданской службы и увольнения с гражданской службы

17. Квалификационные требования к замещению должностей государственной гражданской службы.

|

№ |

Должности государственной службы* |

Требования к образованию** |

Требования к стажу*** |

|

1 |

Руководитель аппарата – администратор арбитражного суда (категория «руководители», группа «главная») |

Высшее профессиональное образование |

Не менее 4 лет стажа государственной гражданской службы или не менее 5 лет стажа работы по специальности |

|

2 |

Руководитель секретариата председателя суда (категория «руководители», группа «главная») |

Высшее профессиональное образование |

Не менее 4 лет стажа государственной гражданской службы или не менее 5 лет стажа работы по специальности |

|

3 |

Начальник отдела (категория «руководители», группа «главная») |

Высшее профессиональное образование |

Не менее 4 лет стажа государственной гражданской службы или не менее 5 лет стажа работы по специальности |

|

4 |

Помощник председателя суда (категория «помощники (советники)», группа «главная») |

Высшее профессиональное образование |

Не менее 4 лет стажа государственной гражданской службы или не менее 5 лет стажа работы по специальности |

|

5 |

Помощник заместителя председателя суда, помощник судьи (категория «помощники (советники)», группа «ведущая») |

Высшее профессиональное образование |

Не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы или не менее 4 лет стажа работы по специальности |

|

6 |

Главный специалист, секретарь судебного заседания, ведущий специалист (категория «специалисты», группа «старшая») |

Высшее профессиональное образование |

Без предъявления требований к стажу |

|

7 |

Ведущий специалист 3 разряда (категория «обеспечивающие специалисты», группа «ведущая») |

Высшее профессиональное образование |

Не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы или не менее 4 лет стажа работы по специальности |

|

8 |

Старший специалист 1, 2, 3 разряда |

Среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности |

Без предъявления требований к стажу |

|

9 |

Специалист 1, 2, 3 разряда (категория «обеспечивающие специалисты», группа «младшая») |

Среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности |

Без предъявления требований к стажу |

Поступление гражданина на гражданскую службу для замещения должности гражданской службы или замещение гражданским служащим другой должности гражданской службы осуществляется по результатам конкурса**.

Конкурс не проводится:

- при назначении на замещаемые на определенный срок полномочий должности гражданской службы категории «руководители» и «помощники (советники)»;

- при заключении срочного служебного контракта;

- при назначении на должность гражданской службы гражданского служащего, состоящего в кадровом резерве, сформированном на конкурсной основе.

- Перечень документов, необходимых для включения в кадровый резерв:

- анкета;

- автобиография;

- паспорт (копия);

- ИНН (копия);

- диплом с вкладышем (копия);

- трудовая книжка (копия);

- военный билет для военнообязанных и подлежащих призыву на военную службу (копия);

- характеристика.

18. Основные права государственного гражданского служащего.

Права гс ст.14 ФЗ 79

Права, связанные с осущ.своих обязанностей:

- должное обеспечение исполнения своих обязанностей;

- сейф, пк;

- право на ознакомление с документами, определяющими обязанности ( регламенты, показатели результативности);

- должностной рост при соблюдении условий: при появлении вакансии, соответствии квал.требованиям., конкурс ( можно обойти через кадровый резерв);

- доступ в организации, управления, связанные с исполнением служебных обязанностей;

Права, связанные с защитой :

- ознакомление с личным делом.

- ознакомление с отзовами

- имеет паво заниаться иной оплачиваемой деят., при условии: это н предпринимательская деятельность, деят.,не связанная с должностными обязанностям., деятельность в свободное от службы времени, письменное разрешение представителя - нанимателя;

- членство в профсоюзе ( не имеет права бастовать);

- защищать свои права любым разрешенным законом способом;

- соц гарантии.

19. Обязанности государственного гражданского служащего.

Обязанности гражд.служащего ст. 15 79фз

- добросовестное исполнние обязанностей на высоком проф.уровне;

- исполнять законодательство и обеспечивать его исполнение;

- госслуж.обязаны исполнять поручения непосред. руководителя (в т.ч.устного)поручение должно быть в компетенции руководителя и оно должно быть законным; ( просить письменно дать поручение при поручении, нарушающем закон);

- поддерживать проф.уровень, повышать проф.квалификацию;

- не допускать личной заинтересованности, обязан сообщать представителю нанимателя в письменной форме о личной заинтересованности, возникшей в процессе деятельности;

- сообщать раз в год представителю нанимателя сведения о доходах, расходах (+ кредиты, займы и прочих обязательств кредитного хар.);декларации

- сообщать представителю нанимателя о приобретении др гражданства или о выходе из гражданства РФ

- соблюдать ограничения и не нарушать запретов

- соблюдать требования к служебному поведению.

- регулярную медицинскую мед. комиссию;

- хранение гос.тайны и сведений конфеденца;

- бережно относиться к имуществу;

20. Ограничения, связанные с несением государственной гражданской службы.

Ограничения и запреты на госслужбе ст 16,17 79фз

Ограничения - обстоятельства, при наличии которых лицо не может быть принятым на граждслужбу, а госслуж.при возникновении таких обстоятельств должен быть уволен.

- недееспособность ( суд признает недееспособным)

- ограничение дееспособности;

- возрастное ограничение ( от 18 до 60), но на усмотрение представителя нанимателя после. 60 можно заключить договор срочный макс на 5 лет

- на усмотреие Президента, кат.руководители можно подлить до 70 лет ( руководство аппарата Президента и ближайшее окружение).

- ограничение гражданства - нужно иметь гражданство РФ и н иметь другого гражданства по общему право, кроме случая, когда предусмотрен договор ( киргизия и казахстан)

- отказ лица от оформления допуска к гос тайн, если должность предполагает

- близкое родство или свойство с другим госслужащим, если прохождение госслужбы связано с нпосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного другому(родители, дети, братья, сестры полнокровные иинполнокровные, свойственники родители, братья, сестры мужья или жены).

- наличие решение суда, вступившего в законную силу, прямо исключающее прохождение гражд.службы. ( 10 дней с момента оглашения,

- наличие судимости непогашенной или неизмятой;

- предоставление заведомо ложных сведений о доходах,расходах об имуществе и обязат.имущественного характера. Или отказ.

- предоставление заведомо ложной информации;

- владение гос.языком.

21. Запреты, связанные с государственной гражданской службой.

Запреты:

- предпринимательская деятельность

- приобретение в собственность ценных бумаг

- участие на платной основе в управлении хоз.обществом, за искл.случаев, предусмотренных 2 ФКЗ "О Правительстве РФ" и др. ФЗ.

- быть поверенным по делам 3х лиц в своем гос.органе;

- принимать подарки, денежные ссуды, вознаграждение, вещи, оплата поездок, отдыха и т.д. ; если на протокольном мероприятии вручили подарок, то этот подарок должен быть поставлен на баланс госоргана, его можно выкупить;

- запрещается использовать в личных целях имущество, которое вверено для исполнения служ.обязанностей;

- выезд за рубеж за счет 3 х лиц, если все расходы не оплачиваются принимающей стороной;

- запрещается без письменного разрешения представителя нанимателя премии, награды и тд.др.государств, организаций и т.д., если госслуж взаимодействует с этим госорганом и т.д;

- совмещение должность гражд.службы с гос.должностями за исключением случаев, предусмотренных ФКЗ 2; с муниципальными должностями, а также с выборными и оплаченными профсоюзными должностями;

- разглашение сведений конфеденц характера, ставшие известными госслуж в связи с исполнением обязанностей;

- приостановление исп.обязанностей в целях урегулирования служебного строя- т.е.запрещаются забастовки;

- использование преимущество должностного положения в интересах физ и юр лиц;

- использование преимущества должностного положения с целью агитации на выборах, референдумах

- публично выражать свое отношение к полит.и общественным организациям,религиозным орг.

- в своем госорган создавать подразделения общественных и полит организаций ( можно создавать профсоюзные и ветеранские организации);

- допускать публичные высказывания, суждения и оценки о деятельности своего гос органа или вышестоящего, если это не входит в должностные обязанности; публичное - выступление, рассчитанное на неограниченный круг друзей;

- после отставки лицо, находившееся на госслужбе н имеет права в теч 2 х лет занимать должности и выполнять работу по договорам гражд.правового характера в организациях, отдельные функции по управлению которыми были н него возложены пока он был госслужащим;

- запрет разглашения сведений конфеденц характера;

22. Требования к служебному поведению государственного гражданского служащего.

1. Гражданский служащий обязан:

1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне:

2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют смысл и содержание его профессиональной служебной деятельности;

3) осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках установленной законодательством Российской Федерации компетенции государственного органа;

4) не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, организациям и гражданам;

5) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

6) соблюдать ограничения, установленные настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами для гражданских служащих;

7) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций;

8) не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;

9) проявлять корректность в обращении с гражданами;

10) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;

11) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также конфессий;

12) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;

13) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету государственного органа;

14) соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления служебной информации.

2. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы категории "руководители", обязан не допускать случаи принуждения гражданских служащих к участию в деятельности политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений.

23. Механизмы этического регулирования на государственной гражданской службы.

Весьма сложным является процесс внедрения норм профессиональной этики на государственной службе и формирование механизма обеспечения соблюдения государственными гражданскими служащими норм профессиональной этики.

Имеется тесная взаимосвязь между уровнем административной этики государственных служащих, с одной стороны, и эффективностью государственного управления - с другой. В современных условиях в большинстве стран на государственной службе стараются сформировать механизм управления эффективностью с помощью ценностей и культуры, а не бюрократических правил и норм.

К примеру, в Канаде используют модель основных компетенцией руководителя, основанную на приоритете ценностей и этических основ государственной службы. Суть этой модели заключается в том, что результаты деятельности руководителей зависят от общих ценностей и этики, которые должны сплачивать и объединять их как представителей профессиональной гос службы, функционирующей в интересах всего населения. Так же они должны быть компетентны еще в трех областях управления:

– Обладать стратегическим мышлением

– Уметь привлекать и мобилизовывать персонал, внешние организации и партнеров

– Управлять человеческими ресурсами, финансами и процессами

Основным институтом, обеспечивающим контроль за соблюдением гос гражданскими служащими норм профессиональной этики, являются комиссии по служебной этике и урегулированию конфликта интересов. Такие комиссии в настоящее время созданы во всех гос органах, типовое положение о комиссии утверждается указом президента РФ (у кого есть учебник можете посмотреть приложение 3)

В качестве основного средства регулирования поведения служащих органов власти выступают два главных механизма:

– Внешний контроль, который основывается на законах, этических кодексах и правилах, за невыполнение которых служащие несут ответственность, т.е. механизм надзора и расследований. К внешнему контролю в данном случае стоит отнести: 1) отлаженный механизм подотчетности гос служащих; 2) этические кодексы, утверждаемые в каждом гос органе; 3) законодательство по этике гос службы

– Внутренний контроль, основанный на нравственных убеждениях, системе личных и профессиональных ценностей и соц норм, проявляющихся в момент принятие решения или иной деятельности. Внутренний контроль как средство регулирования поведения чиновников (так называемый моральный максимум) включает: 1) определенные поведенческие ориентации; 2) этические ценности и убеждения; 3) этические аспекты принятия решений ( в т.ч. бескорыстие, беспристрастность в процессе принятия решений, уважение прав и законных интересов граждан и организаций, стремление следовать букве и духу закона)

Подотчетность - это система и механизм контроля работы гос служащих и распределения ответственности, принимающие как формальный, так и неформальный характер. Выражается это в том числе в обязанности гос служащих регулярно предоставлять представителю нанимателя сведения об имуществе, находящимся в их собственности, а также о доходах и обязательствах имущественного характера.

Особую роль в регулировании этических вопросов гос службы играют законодательные акты, определяющие юр. Нормы поведения служащих и устанавливающий меру наказания для тех, кто их нарушает.

24. Конфликт интересов на государственной гражданской службе и его урегулирование.

Одним из главных вопросов в государственной гражданской службе является конфликт интересов, которые включает следующие типы:

– Конфликт между общественными и личными интересами

– Конфликт между лояльностью к организации и индивидуальной ответственностью

– Конфликт между целями организации и средствами их достижения

– Конфликт между политическими задачами и соблюдением принципов морального поведения и т.д.

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность гражданского служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью гражданского служащего и законными интересами граждан, организаций, общества, РФ или субъекта РФ, способное привести к причинению вреда этим законным интересам.

Лояльность к организации, отдельному лицу иногда рассматривается как высшая форма морали для гос служащих. Поэтому главное в работе по урегулированию конфликта интересов заключается в том, чтобы понять источники и происхождение этого конфликта, а затем найти пути и механизмы его разрешения.

Методы Урегулирование конфликта интересов закреплено в ФЗ 79 статья 19:

3.1. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения гражданского служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

5. Для соблюдения требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулирования конфликтов интересов в государственном органе, федеральном государственном органе по управлению государственной службой и государственном органе субъекта Российской Федерации по управлению государственной службой (далее - орган по управлению государственной службой) образуются комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее - комиссия по урегулированию конфликтов интересов).

7. Комиссии по урегулированию конфликтов интересов формируются таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые комиссиями решения.

25. Антикоррупционные механизмы на государственной службе.

Коррупция- совокупность действий, связанных с использованием гос служащими своего служебного положения для извлечения личной выгоды.

Основными условиями, препятствующими коррупции, являются: открытое и демократическое правительство, независимый суд, честные и компетентные гос руководители, политика «чистые руки», ограничение монополизма и вмешательства государства в экономику, найм и продвижение служащих в зависимости от их заслуг, обновление регулирующих законов, результативная гос-ая социально-экономическая политика и т.д.

К методам борьбы с коррупцией в гос аппарате можно отнести:

– Эффективную и хорошо скоординированную антикоррупционную политику и стратегию

– Повышение честности, ответственности и подотчетности политических деятелей и гос служащих, внедрение в практику гос органов кодексов служебного поведения

– Предоставление регулярных деклараций о доходах высших гос служащих и политиков

– Систему гос закупок, основанную на конкурентных началах, открытых и объективных критериях при принятии решений

– Развитие конкурентного частного сектора, открытое и честное партнерство между бизнесменом и органами гос власти

– Наличие критериев эффективности, открытости и результативности деятельности гос сектора, прозрачность работы гос служащих

– Расширение участия граждан в политическом процессе и создание независимых СМИ и др.

Для профилактики проводится экспертиза нормативных актов на предмет их коррупциогенности.

Обычно государственная антикоррупционная политика формируется на всех уровнях гос управления и включает несколько элементов:

– Национальные антикоррупционные программы, охватывающие широкий набор законодательных, институциональных, и организационных мероприятий, способствующих изменению поведения и мечтал носит чиновников. (Прозрачность органов гос власти, профессионализация гос службы, улучшение процедур гос закупок и т.д.

– Этическая инфраструктура, включающая кодексы поведения чиновников, специальные законодательные акты, систему ответственности и контроля, полит установки и стратегии, этическое обучение и т.д.

– Система международной поддержки, т.е. совместные действия нац институтов и международных организаций в области противодействия политической, административной или коммерческой коррупции

К основным методам противодействия коррупции, применяемых в настоящее время на гос службе в нашею стране можно отнести:

– Декларирование гражданами, претендующих на замещение должностей Фед гос службы сведений о доходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера;

–проверка сведений, предоставляемых гражданами

– Антикоррупционная экспертиза НПА и проектов НПА

– Комплекс социально-психологических и нравственно-этических механизмов противодействия коррупции в том числе внедрение в практику гос органов этических кодексов.

Ну и конечно же не стоит забывать о законодательстве а именно о ФЗ -273 «о противодействии коррупции» вот несколько методов оттуда

– развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

- Сведения о расходах и доходах

–1. Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений

26. Оплата труда и социальные гарантии государственных гражданских служащих

С начала 2005 г. в стране действует Федеральный закон от 27.07.04 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" До определенного момента оставались отложенными положения статей, регулирующих оплату труда (ст. 50), порядок формирования фонда оплаты труда (ст. 51), определяющих поощрения и награждения за гражданскую службу (ст. 55). В связи с принятием Указа от 25.0706 № 763 все положения названных статей вступили в законную силу.

Природа денежных выплат в системе государственной службы одна -это плата за труд, но денежные выплаты в различных видах государственной службы называются по-разному. Денежное содержание - оплата труда государственных гражданских служащих; денежное вознаграждение - оплата труда лиц, замещающих государственные должности РФ; денежное довольствие - денежные выплаты в отдельных видах государственной службы, в частности в военной службе, на государственной службе в таможенных органах, в ряде правоохранительных органов.

Названный Указ Президента РФ определяет оплату труда лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, в виде денежного содержания.

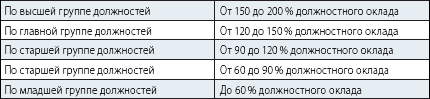

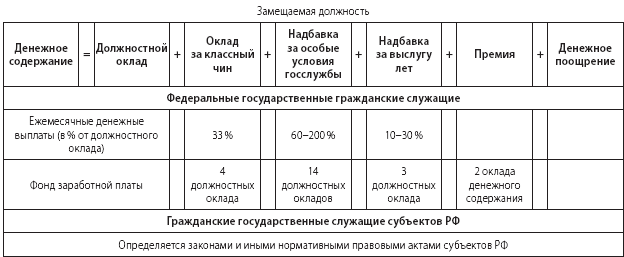

Денежное содержание состоит из должностного оклада, месячного оклада в соответствии с присвоенным классным чином (оклад за классный чин), ежемесячной надбавки за особые условия государственной службы, надбавки за выслугу лет, премии за выполнение особо важных и сложных заданий, ежемесячного денежного поощрения.

Таким образом, структура денежного содержания является сложносо-ставной и представляет собой совокупность основных и дополнительных выплат.

Денежное содержание государственного гражданского служащего

![]()

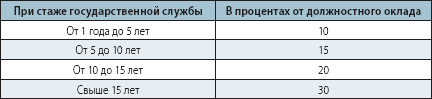

К дополнительным выплатам относятся: - ежемесячная надбавка за выслугу лет;

Размер ежемесячной надбавки за выслугу лет

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия государственной службы;

Размер надбавки за особые условия

- премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок выплаты которых определяется представителем нанимателя с учетом обеспечения задач и функций государственного органа, исполнения должностного регламента; - для ряда должностей государственной гражданской службы устанавливается ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; - в случаях, установленных законодательством, к денежному содержанию государственных служащих устанавливается районный коэффициент.

Установлены размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения федеральных государственных гражданских служащих в Администрации Президента РФ, в аппаратах Государственной Думы и Совета Федерации, в федеральных министерствах, агентствах и службах, в Аппарате Правительства РФ, в представительствах РФ и представительствах федеральных органов исполнительной власти за рубежом, в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ, а также в Конституционном Суде РФ, в судах общей юрисдикции РФ, прокуратуре РФ, в аппаратах Счетной палаты РФ, Центральной избирательной комиссии РФ, Уполномоченного по правам человека в РФ.

Размеры окладов денежного содержания по должностям федеральной государственной гражданской службы ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).

Закон от 27.07.04 № 79-ФЗ установил правила формирования фонда оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих. В частности, в соответствии со ст. 51 Закона для выплаты ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в фонде оплаты труда предусматривается полтора должностных оклада, для единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи -три оклада денежного содержания и т. д.

Для наглядности составляющие денежного содержания государственных гражданских служащих и процесс формирования фонда оплаты труда, закрепленные в Указе Президента РФ, можно представить в виде схемы.

Схема денежного содержания и формирования фонда оплаты труда государственных гражданских служащих РФ

Соц гарантии 62-63ст.

Ежегодный оплачиваемый отпуск мин 30 дней, плюс по дню за выслугу 45-48 дней.

Пенсионное обеспечение 12-15 лет 70% от ден.содержания

Страхования себя и одного родственника

Санаторий

Право на единовременную субсидию на собственность при нал выслуги 3-5 лет.

Соц выплаты - в связи с женитьбой и т.д.

28. Кадровое планирование и кадровая работа как основные составляющие кадровой политики государственной службы.

В рамках формирования кадровой политики осуществляется кадровое планирование – это деятельность руководства гос.органа и кадровой службы по обеспечению гос.органа таким составом кадров, который будет способен решать стоящие перед гос.органом текущие и перспективные задачи.

Кадровое планирование позволяет ответить на следующие вопросы:

1. Сколько специалистов и какого профиля потребуется нам в ближайшую обозримую перспективу (3-5 лет) и на какие должности.

2. Каковы источники удовлетворения потребностей в кадрах? [с улицы?знакомые?повысить кого-нибудь?]

3. Каковы пути наиболее эффективного использования имеющегося у нас кадрового состава?

4. Какие мероприятия по развитию персонала необходимо запланировать на обозримую перспективу?

5. Как сократить излишний персонал без нанесения социального ущерба?

6. Чего будут стоить планируемые предприятия?

Кадровое планирование осуществляется представителем нанимателя при конкретном участии кадровой службы.

В рамках реализации кадровой политики осуществляется кадровая работа в гос.органе. Здесь основной субъект – кадровая служба.

Основные направления кадровой работы:

- Ведение личных дел и труд.книжек госслужащих

- Подготовка проектов, актов представителя нанимателя кадровой службой

- Работа с кадровым резервом (ведение, отслеживание и т.д.)

- Организация проведения должностных конкурсов, аттестаций, квалификационных экзаменов, служебных проверок (участие в них)

- Организация работы комиссии по служебным спорам и по конфликту интересов

- Организация профессионального обучения гос.служащих и т.д.

29. Механизмы кадрового аудита на государственной службе.

В любом гос.органе осуществляется кадровый аудит – это комплекс мероприятий по проверке и по определению соответствия кадрового состава гос.органа тем функциям и задачам, которые на него возложены.

2 основных направления:

1) анализ потребностей в кадрах

2) оценка эффективности профессиональной деятельности гос.служащих (каждого в отдельности)

1. Количественная и качественная потребности в кадрах.

Количественная определяется математически – соотношение штатной численности и реального «заполнения», т.е. сколько нужно и сколько есть?

Качественная потребность – нужны специалисты определенного профиля и уровня

Т.е. кто нужен на эту должность?

Определяется по результатам анализа должностных регламентов.

2. Оценка профессиональной эффективности деятельности гос.служащего

1) Метод аналитических случаев – основывается на анализе (подсчете) ошибок за отчетный период. Предполагается, что каждому гос.служащему определяется количество «допустимых» ошибок.

2) Метод BARS – выделение определенных профессионально значимых качеств гос.служащего и выявляется частота проявления того или иного качества.

Алгоритм применения:

1. Формируется список профессионально значимых качеств

2. Отслеживается частота их проявления у каждого гос.служащего.

3. Составляются рейтинги

4. Орг.выводы

3) Метод парных сравнений. Применяют обычно в тех подразделениях, где все служащие имеют примерно одинаковый функционал.

4) Метод 360 градусов (редко применяется на гос.службе из-за трудоемкости).

Исследуется взаимодействия конкретного гос.служащего с коллегами, подчиненными, руководством, контрагентами, гражданами и т.д.

Все осуществляется анкетированием – это трудно, поскольку для каждого сектора нужна своя анкета. Недостаток – очень субъективный метод

30. Этический кодекс государственной службы и проблема внедрения этических ценностей в деятельность государственных служащих.

Как такового единого кодекса не предусмотрено. Везде принимаются свои. Но содержание их примерно одинаково Они состоят из

1. Общие положения: здесь указано на чем основан и где принят этот кодекс, какой характер он носит(рекомендательный), его цель, что он определяет и для чего его приняли(повысить эффективность), основные этические принципы 2. Этика взаимоотношений с представителями проверяющих ОПГ 3. Этика взаимоотношений с коллегами, подчиненными 4. Этика взаимоотношений c общественностью 5. Этические конфликты и их разрешение (должен не допускать конфликта и вести себя сдержанно, если ё удалось избежать идет к своему начальнику, если тот не решил то к начальнику выше) 6. Ответственность при нарушении этого кодекса(завуалированно пишут об увольнении)

2.Взаимодействие государственной службы с муниципальной службой.

Госслужба и муниципальная служба: взаимосвязь и отличия

Государственная и муниципальная служба: различия и взаимосвязь

- Специфика государственной службы

- Специфика муниципальной службы

- Сходство государственной и муниципальной службы

- 5 ключевых различий между госслужбой и муниципальной службой

- Плюсы и минусы работы

- Где обучиться на госслужащего

- Ответы на популярные вопросы

Несмотря на кажущееся сходство государственной и муниципальной службы, между ними существуют важные различия, понимание которых необходимо тем, кто планирует карьеру в этой сфере.

Специфика государственной службы

Государственная служба регулирует всю работу в органах государственной власти.

Принципы государственной службы строго контролируются законом. В первую очередь Федеральным законом №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

У госслужащих также есть:

- определённые права, например, на карьеру;

- обязанности — соблюдение законов, исполнение приказов руководства;

- ограничения — запрет на предпринимательскую деятельность, получение подарков — исключения есть только для подарков, которые сотрудник получает на протокольных мероприятиях и служебных командировках;

- социальные гарантии — дополнительные отпуска, пенсионное обеспечение.

Карьера на государственной службе обычно предполагает прохождение конкурсного отбора, испытательного срока, регулярную аттестацию госслужащих и постепенный рост по карьерной лестнице.

Работа в органах государственной власти предполагает вовлечённость в решение проблем национального или регионального масштаба. Например, госслужащий в Минобразования может участвовать в разработке образовательных стандартов для всей страны, а сотрудник региональной администрации — планировать развитие транспортной системы области.

Специфика муниципальной службы

Муниципальная служба — это работа для местной власти: городской, районной или сельской. Не входит в госслужбу, потому что по Конституции местное самоуправление отделено от государства.

Чем занимаются

- Решают бытовые вопросы жителей — ремонт дорог, уборка улиц, работа ЖКХ.

- Управляют местным имуществом — парками, школами, больницами.

- Выдают документы (например, справки), помогают льготникам.

- Организуют выборы местных депутатов и глав.

Где работают

В администрациях городов и сёл, местных советах, контрольных комиссиях.

Какие законы регулируют деятельность

Основной — федеральный закон №25. Дополнительно — местные правила каждого региона и города.

Главные принципы

- служить интересам жителей, а не чиновникам;

- самостоятельно принимать решения в рамках закона;

- отчитываться перед народом;

- работать открыто — публиковать отчёты, проводить собрания с жителями.

Муниципальные служащие чаще общаются с людьми, чем госслужащие. Они должны уметь быстро решать проблемы — от прорыва трубы до организации праздника во дворе.

Работа в муниципальной службе отличается большей близостью к повседневным проблемам жителей. Муниципальный служащий непосредственно взаимодействует с гражданами, решает конкретные вопросы населения. Например, сотрудник отдела благоустройства городской администрации организует ремонт дворов, установку детских площадок, озеленение улиц.

Вот как устроиться на муниципальную службу. Для претендентов предусмотрены конкурсы на вакантные должности, присвоение классных чинов муниципальной службы, аттестация. Однако в небольших городах развитие карьеры в муниципальной службе могут быть ограничены из-за малого штата сотрудников.

Сходство государственной и муниципальной службы

Государственная и муниципальная служба имеют множество общих черт, что создает основу для их взаимосвязи и взаимодействия.

- Публичный характер работы. Обе службы направлены на обеспечение общественного благосостояния граждан, а не на извлечение прибыли или достижение частных целей.

- Правовое регулирование основано на сходных принципах. Законодательство этих служб во многом построено по единым принципам, что обеспечивает определенное единство системы публичной службы в целом.

- Схожий контроль служащих.

- Общие механизмы продвижения по карьерной лестнице. В обеих службах используются сходные механизмы отбора кадров (конкурсы), оценки их деятельности (аттестация), мотивации (награды).

- Социальные гарантии для служащих. Им предоставляются дополнительные социальные гарантии: повышенные пенсии, увеличенный отпуск, медицинское страхование и другие меры социальной защиты.

5 ключевых различий между госслужбой и муниципальной службой

Несмотря на многочисленные сходства, между государственной и муниципальной службой существуют принципиальные различия, которые важно понимать.

Различный правовой статус и подчинённость

Госслужащие действуют от имени государства и представляют его интересы. Муниципальные служащие представляют интересы местного сообщества и не находятся в прямом подчинении у высшей власти.

Разный масштаб решаемых задач

Госслужащие работают над решением проблем общегосударственного или регионального масштаба: экономическое развитие страны, социальная политика, обеспечение безопасности, международные отношения.

Муниципальные служащие фокусируются на решении локальных задач: благоустройство территорий, организация работы коммунальных служб, транспортное обслуживание населения, управление муниципальными учреждениями образования и здравоохранения.

Пример. Если Министерство строительства разрабатывает государственные жилищные программы для всей страны, то муниципалитет решает, где именно в городе построить ещё один детский сад и как организовать ремонт конкретных дворов. Так действует связь госслужбы и муниципальной службы.

Различное финансирование и ресурсное обеспечение

Государственная служба финансируется из федерального или регионального бюджетов, которые, как правило, имеют больший объём и стабильность по сравнению с местными бюджетами.

Муниципальная служба финансируется из местного бюджета, объем которого напрямую зависит от экономического развития конкретной территории. Многие муниципалитеты, особенно в малых городах и сельских поселениях, испытывают постоянный дефицит средств.

Это часто приводит к различиям в уровне оплаты труда: зарплата госслужащих в среднем выше, чем зарплата муниципальных служащих аналогичного ранга.

Разный уровень бюрократии и формализации

Госслужба, особенно на федеральном уровне, характеризуется более высоким уровнем бюрократизации и формализации процедур. Принятие даже небольших решений может требовать многочисленных согласований и оформления объемных документов.

Муниципальная служба в целом менее забюрократизирована, что позволяет быстрее реагировать на потребности населения и проявлять больше гибкости. Однако это не означает отсутствие бюрократических процедур в муниципалитетах.

Различные карьерные перспективы и возможности

Госслужба предлагает более широкие карьерные перспективы: возможность перемещения между различными ведомствами, регионами, выхода на федеральную должность.

Муниципальная служба часто ограничена в плане карьерного роста рамками одного муниципального образования. Для небольших городов и сельских поселений характерен ограниченный штат муниципальных служащих, что сужает возможности для повышения в должности.

Чем отличается госслужба от муниципальной с точки зрения карьерного развития, можно увидеть и зарплатах: на госслужбе разница между зарплатами рядовых и руководящих сотрудников может быть в 5–10 раз, а в муниципалитетах эта разница обычно меньше.

Вот сравнение государственной и муниципальной службы.

Преимущества госслужбы

Стабильность. Государство является надёжным работодателем, обеспечивающим своевременную выплату заработной платы, официальное трудоустройство и полный социальный пакет. Даже в периоды экономических кризисов госслужащие в меньшей степени рискуют потерять работу.

Престиж и статус. Статус госслужащего традиционно считается престижным в обществе, особенно в небольших городах и регионах.

Широкие карьерные перспективы. Госслужба обеспечивает вертикальный и горизонтальный карьерный рост. Возможность развития карьеры в госслужбе не ограничена одним ведомством или регионом.

Возможность участвовать в принятии важных решений. Госслужащие могут непосредственно влиять на формирование и реализацию государственной политики, участвовать в разработке законов и нормативных актов.

Доступ к обучению. Государство регулярно инвестирует в развитие компетенций госслужащих, организует курсы, тренинги, стажировки.

Недостатки госслужбы

Бюрократизм и формализм. Многоступенчатая система согласований, обилие регламентов и инструкций, необходимость оформления большого количества документов.

Ограничения и запреты. Госслужащие подвергаются множеству ограничений: от декларирования доходов до запрета на публичные высказывания по определённым вопросам.

Психологическое давление и стресс. Работа часто сопряжена с высоким уровнем ответственности, необходимостью действовать в условиях ограниченного времени и ресурсов.

Относительно невысокие зарплаты на начальных позициях. Несмотря на стабильность, зарплата госслужащих младшего и среднего звена часто ниже, чем у специалистов аналогичной квалификации в крупных частных компаниях.

Зависимость от политической ситуации. Смена руководства страны может привести к кадровым перестановкам и изменению приоритетов работы.